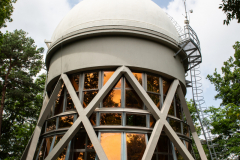

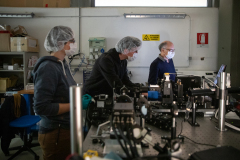

I primi telescopi li vedi già dalla strada di La Esperanza, mentre sali con l’auto verso il vulcano. Il cielo di Tenerife, e quello delle Canarie, è pazzesco. Dai 2000 metri sul livello del mare si presta a osservazioni astronomiche professionali per condizioni di buio e un meteo particolarmente favorevole. Non è un caso, dunque, che l’Osservatorio astronomico del Teide sia uno dei principali siti europei per la ricerca astrofisica, l’osservazione del cielo notturno e del Sole.

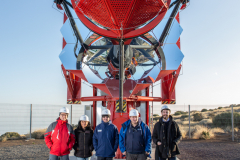

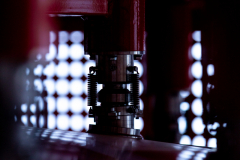

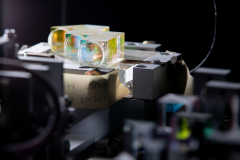

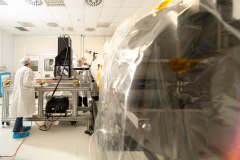

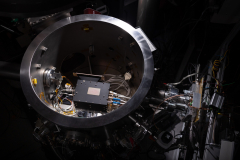

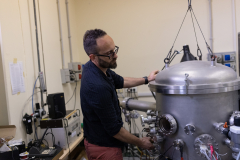

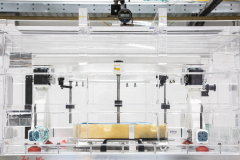

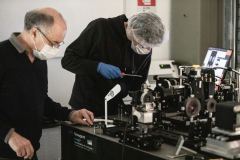

L’Observatorio gestito dall’Istituto di astrofisica delle Canarie (Iac) e il gemello Osservatorio del Roque de los Muchachos sull’isola di La Palma costituiscono la più importante infrastruttura astronomica d’Europa. L’Istituto nazionale di astrofisica, insieme alla Fundación Galileo Galilei (la fondazione spagnola con governance Inaf che si occupa della gestione delle infrastrutture astronomiche italiane alle isole Canarie), è presente nei due siti con importanti infrastrutture: il Telescopio nazionale Galileo a La Palma e Astri a Tenerife. Il primo di nove telescopi del mini array Astri è già stato installato: è il primo sistema di tecnologia Cherenkov atmosferica completamente dedicato allo studio dell’emissione gamma ad altissima energia (1 – 100 TeV) di sorgenti cosmiche.

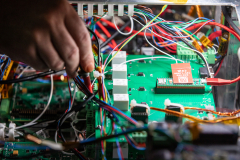

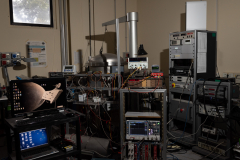

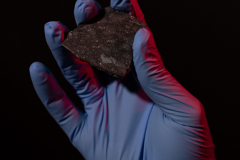

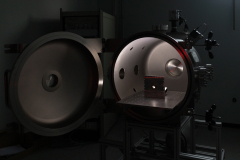

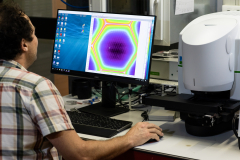

(Ph. Riccardo Bonuccelli)