Fare San Martino. È uno di quei modi di dire che appartengono al territorio a vocazione agricola della pianura padana e significa “cambiare lavoro e luogo di lavoro” o, in senso più ampio, “traslocare”. In piemontese suona così: fé San Martin. Capita, ed è capitato spesso, anche agli astronomi di dover traslocare.

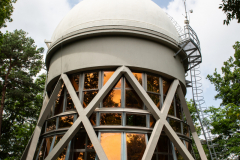

1759: il re Carlo Emanuele III dà mandato all’astronomo Giovanni Battista Beccaria di misurare l’arco di meridiano che passa da Torino e fa riadattare a sue spese una torretta posta su una casa all’imbocco della centralissima via Po, dove l’astronomo possa fare i calcoli con i suoi strumenti. Il primo trasloco arriva nel 1790 quando è pronto il primo vero e proprio osservatorio sul tetto dell’Accademia delle scienze. Nel 1822 Giovanni Plana trasferisce i pochi strumenti a sua disposizione a Palazzo Madama, aggiungendone altri più evoluti e dando inizio a un’attività osservativa sistematica. Nel giro di cinquant’anni la luminosa e rumorosa città si rivela un luogo per nulla adatto a fare osservazioni del cielo notturno. Tra il 1907 e il 1912 Giovanni Boccardi fa spostare l’osservatorio a Pino Torinese, sul Bric Torre Rotonda a 620 metri sul livello del mare.

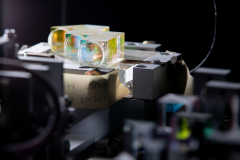

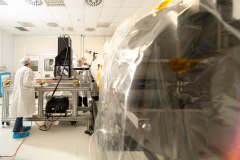

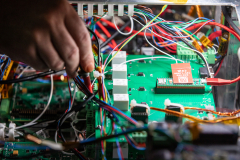

Oggi, in seguito alla fusione con l’Istituto di fisica dello spazio interplanetario nel 2012, è sede dell’Inaf – Osservatorio astrofisico di Torino. Le sue linee di ricerca spaziano dall’astrometria alla coronografia solare, dalla cosmologia locale allo studio di stelle e pianeti extrasolari, dall’astrofisica extragalattica e dei plasmi alla fisica astroparticellare, e includono attività di progettazione e sviluppo di strumentazione a Terra ma anche di missioni spaziali. Fare San Martino con la migliore tecnologia che abbiamo a disposizione, per raggiungere il deserto di Atacama o un punto lagrangiano a un milione e mezzo di chilometri da qui, è di certo impegnativo. Ma cosa non si fa per un attico con vista.

(ph. Riccardo Bonuccelli)