L’astronomia e la musica sono discipline più vicine di quanto si possa pensare e, sin dal passato, hanno rappresentato due possibili strumenti “gemelli” utilizzati per interpretare la meraviglia del cielo stellato e dei corpi celesti nel nostro universo.

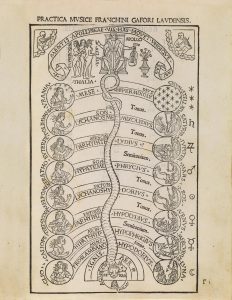

L’incunabolo di teoria musicale scritto da Franchino Gaffurio nel 1496. Crediti: Wikicommons

“Musica delle sfere”, così Pitagora introdusse nel VI secolo a.C. uno dei concetti più emblematici e antichi del legame tra astronomia e musica. Il filosofo greco e i suoi seguaci credevano che l’universo fosse governato da proporzioni matematiche, le stesse che determinavano l’armonia musicale. Secondo questa teoria, i pianeti emettevano una musica impercettibile per l’orecchio umano mentre si muovevano nelle loro orbite, una melodia cosmica che rifletteva l’armonia dell’universo. Questa idea pitagorica, sebbene fosse più filosofica che scientifica, ha trovato un’eco potente nell’opera di molti musicisti e ha influenzato non solo la filosofia e la matematica ma anche la concezione della musica stessa. Si pensava, infatti, che comprendere l’ordine celeste fosse essenziale per creare musica armoniosa e che l’armonia musicale fosse una riflessione della perfezione dell’universo.

«Che cos’è? Che musica è questa così intensa e così piacevole, che riempie le mie orecchie? […] È quella prodotta dall’energia che muove le sfere stesse – rispose Scipione l’Africano – composta da note emesse a intervalli ineguali, ma tuttavia distribuiti ciascuno sulla base di un rapporto razionale; ne deriva una precisa varietà di armonie». Questo concetto che anche Cicerone nel suo De re publica, Somnium Scipionis chiama “armonie delle sfere” ha attraversato i secoli, permeando la cultura occidentale e trovando eco nel pensiero di filosofi come Platone che, nel suo Timeo, affronta l’idea che il cosmo sia una manifestazione di proporzioni armoniche e matematiche. Egli, inoltre, suggeriva che l’anima del mondo fosse stata creata sulla base di intervalli musicali e che la giusta musica potesse avere un effetto positivo sulla psiche, mentre musiche disordinate comportavano effetti negativi. In questo senso, l’astronomia e la musica condividevano un valore educativo: comprendere l’ordine cosmico attraverso la musica significava anche ordinare la propria anima in armonia con l’universo.

Successivamente, nella filosofia medievale, il legame tra musica e astronomia – entrambe basate sui numeri e sulle proporzioni – divenne ancora più stretto, soprattutto grazie a studiosi come Boezio (480-524 d.C.) che, nel suo trattato De institutione musica riprese le idee pitagoriche sui rapporti numerici, paralleli ai movimenti dei corpi celesti. Il filosofo cristiano suddivise la musica in tre categorie: musica mundana (la musica del cosmo), musica humana (l’armonia dell’anima e del corpo umano) e musica instrumentalis (la musica suonata con gli strumenti).

Scienze gemelle, dunque. La musica per i medievali non era solo un’arte sensoriale ma una scienza insegnata insieme all’astronomia, alla geometria, all’aritmetica nel cosiddetto quadrivium, inserito nelle sette arti liberali studiate nelle prime università europee.

L’armonia, i suoni, le melodie, divennero un riflesso della perfetta creazione divina e, in particolare, la musica sacra come quella nei canti gregoriani, riusciva a elevare l’anima verso il cielo, ad avvicinare l’uomo al cosmo.