Grazie a un allineamento “cosmico” e a un po’ di “ginnastica” da navicella spaziale, è stata effettuata una misura rivoluzionaria che sta aiutando a risolvere il mistero vecchio di 65 anni del perché l’atmosfera del Sole sia così calda.

Il Sole è una stella fra i miliardi che formano la Via Lattea, che a sua volta è una dei miliardi di galassie che popolano l’universo. Tuttavia, per noi il Sole non è semplicemente una delle tante stelle. È il corpo celeste più importante, che permette la vita sulla Terra e che al tempo stesso rappresenta un pericolo costante sotto forma di radiazioni dannose. È anche l’unica stella a cui abbiamo accesso diretto grazie a sonde robotiche o alle osservazioni con i nostri occhi.

Guardare il Sole

In effetti, generazioni di scienziati, a partire da Galileo Galilei nel XVI e XVII secolo e anche prima, hanno utilizzato le osservazioni del Sole per studiare una grande varietà di fenomeni astrofisici, che spaziano dalla formazione delle stelle all’origine dei loro campi magnetici. Questi campi sono responsabili di eventi violenti e impulsivi sulla nostra stella, come i brillamenti e le espulsioni di massa coronale, che a volte dirigono esplosioni di particelle ionizzate ad alta energia verso il nostro pianeta. Lo studio di come il Sole interagisce con la regione di spazio circostante da esso influenzata, chiamata eliosfera, ci ha permesso di indagare processi fisici onnipresenti nell’universo. Uno di questi processi è la turbolenza (notoriamente definita da Richard Feynman, premio nobel per la fisica nel 1965, il più importante problema irrisolto della fisica classica), che contribuisce all’accelerazione delle particelle nello spazio e svolge un ruolo importante nei processi dinamici ed energetici nell’ambiente solare. Non sorprende quindi che alcune delle missioni più importanti nell’era dell’esplorazione spaziale si siano concentrate sull’osservazione del Sole e del suo ambiente circostante.

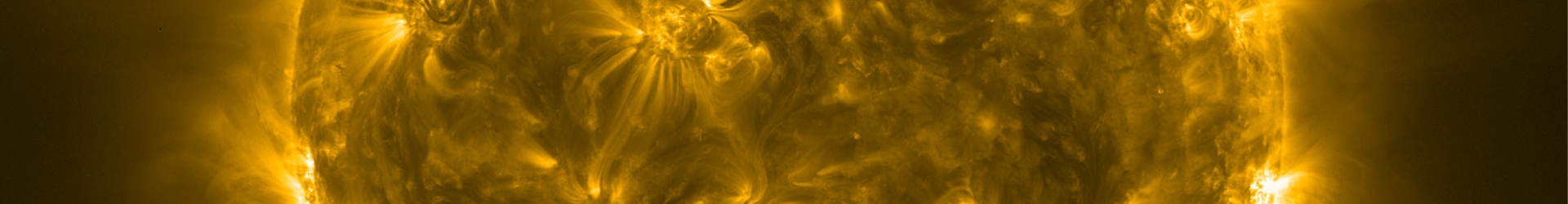

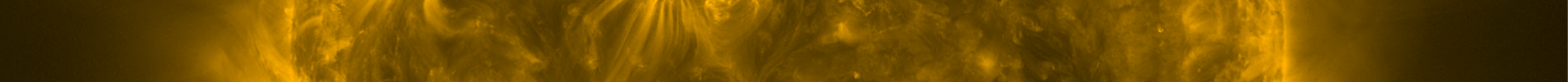

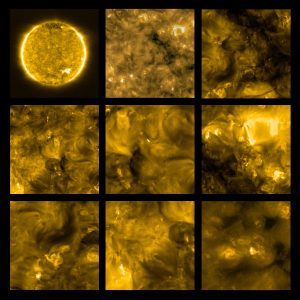

Alla pagina precedente: Febbraio 2021 – Ottobre 2023. Il Sole si avvicina al massimo di attività

magnetica con esplosioni più brillanti, macchie solari e anelli di plasma. Crediti: Esa/Nasa/Solar Orbiter/Eui Team

Il riscaldamento coronale

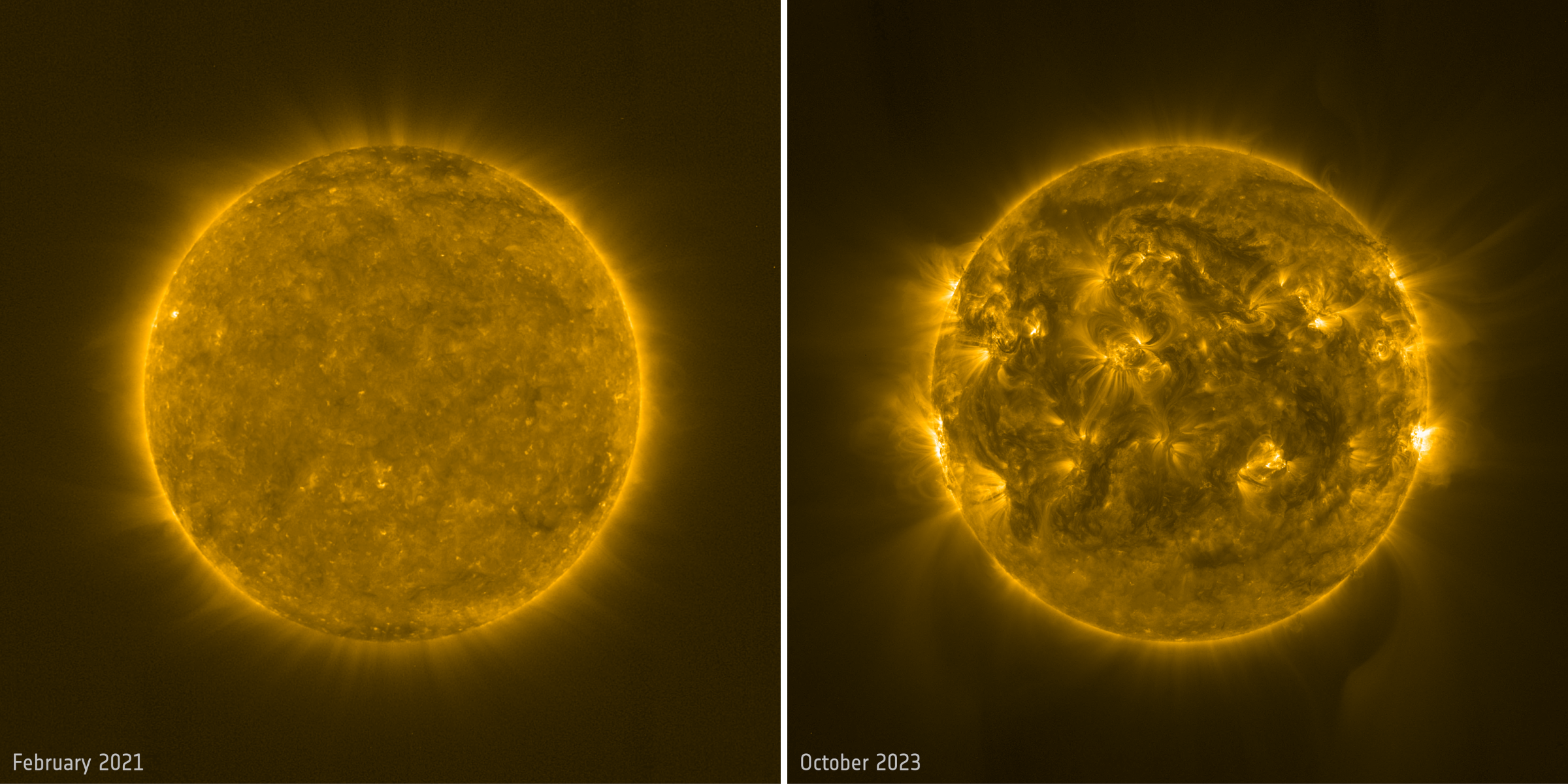

Le tante facce del Sole viste da Solar Orbiter grazie agli strumenti Extreme Ultraviolet Imager (Eui) Full Sun Imager (Fsi) e Polarimetric and Helioseismic Imager (Phi). Crediti: Solar Orbiter/ Eui Team/Phi Team/ Esa/ Nasa

Una delle questioni aperte da più tempo nella fisica solare è nota come il “problema del riscaldamento coronale”. La corona solare, ovvero lo strato più esterno dell’atmosfera del Sole, è costituita da un gas elettricamente carico, noto come plasma, e ha una temperatura di circa un milione di gradi. La sua temperatura è un mistero che continua a rimanere tale, perché sulla superficie del Sole si aggira intorno ai 6000 gradi. La corona dovrebbe essere più fredda della superficie, perché l’energia del Sole proviene dalla fornace nucleare al suo interno e la termodinamica prevede che la materia si raffreddi naturalmente più ci si allontana da una fonte di calore. Eppure la corona è più di 150 volte più calda della superficie. Deve esserci un altro metodo per trasferire l’energia nel plasma; ma quale?

Nel 1958 Eugene Parker dimostrò matematicamente che un plasma così caldo non poteva essere in equilibrio gravitazionale e fu il primo a prevedere teoricamente l’esistenza del vento solare, cioè un flusso continuo di plasma magnetizzato che dalla corona si espande nello spazio interplanetario. Nel 1962 Marcia Neugebauer, sulla base dei dati della sonda spaziale Mariner 2, fornì le prime misure dirette del vento solare e delle sue proprietà. Più di sessant’anni dopo, e nonostante gli enormi progressi compiuti sia dal punto di vista osservativo sia da quello numerico/modellistico, i meccanismi che riscaldano il plasma coronale e accelerano il vento solare sono ancora molto dibattuti.

È ormai assodato che la fonte di energia che alimenta il vento solare è fornita dal campo magnetico e da tempo si sospetta che sia la turbolenza nell’atmosfera solare a trasferire l’energia necessaria dal campo magnetico al plasma. Ma quando si tratta di studiare questo fenomeno, i fisici solari si scontrano con un problema pratico: è impossibile raccogliere tutti i dati necessari con una sola sonda spaziale.

Uno studio sinergico

Il Sole alla lunghezza d’onda di 17 nanometri, nel

lontano ultravioletto, visto dallo strumento Eui a

bordo di Solar Orbiter. Crediti: Solar Orbiter/ Eui Team/ Esa/ Nasa/ Csl/ Ias/ Mps/ Pmod/ Wrc/ Rob/ Ucl/ Mssl

Esistono due modi per studiare il Sole: le osservazioni da remoto e le misurazioni in situ. Nelle osservazioni da remoto, la sonda spaziale è posizionata a una certa distanza e utilizza telecamere per osservare il Sole e la sua atmosfera in diverse lunghezze d’onda. Per le misurazioni in situ, il veicolo spaziale vola attraverso la regione che vuole indagare ed effettua misurazioni delle particelle e dei campi magnetici in quella parte dello spazio. Entrambi gli approcci hanno i loro vantaggi. Le osservazioni a distanza mostrano le strutture a larga scala, ma non i dettagli dei processi che avvengono nel plasma. Le misure in situ, invece, forniscono informazioni altamente specifiche sui processi su piccola scala del plasma, ma non mostrano come questi influenzino la grande scala.

Per avere un quadro completo, sono necessari due veicoli spaziali che operino in sinergia. Questo è esattamente ciò che i fisici solari hanno attualmente a disposizione sotto forma delle sonde Solar Orbiter e Parker Solar Probe. Solar Orbiter – una missione congiunta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e della Nasa, lanciata con successo da Cape Canaveral il 10 febbraio 2020 – è stato progettato per avvicinarsi il più possibile al Sole (a circa un terzo della distanza Terra-Sole) eseguendo contemporaneamente operazioni di telerilevamento e misurazioni in situ. A ogni orbita attorno al Sole e sfruttando l’assist gravitazionale di Venere, Solar Orbiter si allontanerà gradualmente dal piano orbitale (nota come eclittica) dei pianeti del Sistema solare, raggiungendo potenzialmente piani orbitali con inclinazioni fino a circa 33 gradi rispetto all’eclittica. Grazie al suo payload unico e alla serie di orbite inclinate che percorrerà, Solar Orbiter osserverà il Sole da diverse prospettive, scattando le immagini più ravvicinate mai realizzate della nostra stella. Inoltre, osserverà per la prima volta i poli magnetici solari, regioni in cui ha origine la maggior parte del cosiddetto vento solare veloce e dove la polarità del campo magnetico solare si inverte periodicamente.

La sinergia tra le osservazioni remote e locali fornite da Solar Orbiter consentirà agli scienziati di collegare gli eventi magnetici transitori e il vento solare alle loro sorgenti sul Sole. La sonda Parker Solar Probe della Nasa rinuncia invece in gran parte al telerilevamento del Sole per avvicinarsi ancora di più alla nostra stella, entrando nella sua atmosfera e misurandone localmente le proprietà. Al suo massimo avvicinamento al Sole sarà circa sette volte più vicina di quanto sia mai stato prima qualsiasi altro veicolo spaziale. Ma per sfruttare appieno i loro approcci e orbite complementari, Parker Solar Probe dovrebbe trovarsi nel campo di vista dello strumento di Solar Orbiter che osserva da remoto la corona solare. In questo modo Solar Orbiter potrebbe rilevare le conseguenze su larga scala di ciò che Parker Solar Probe sta misurando in loco.

Un duetto perfetto

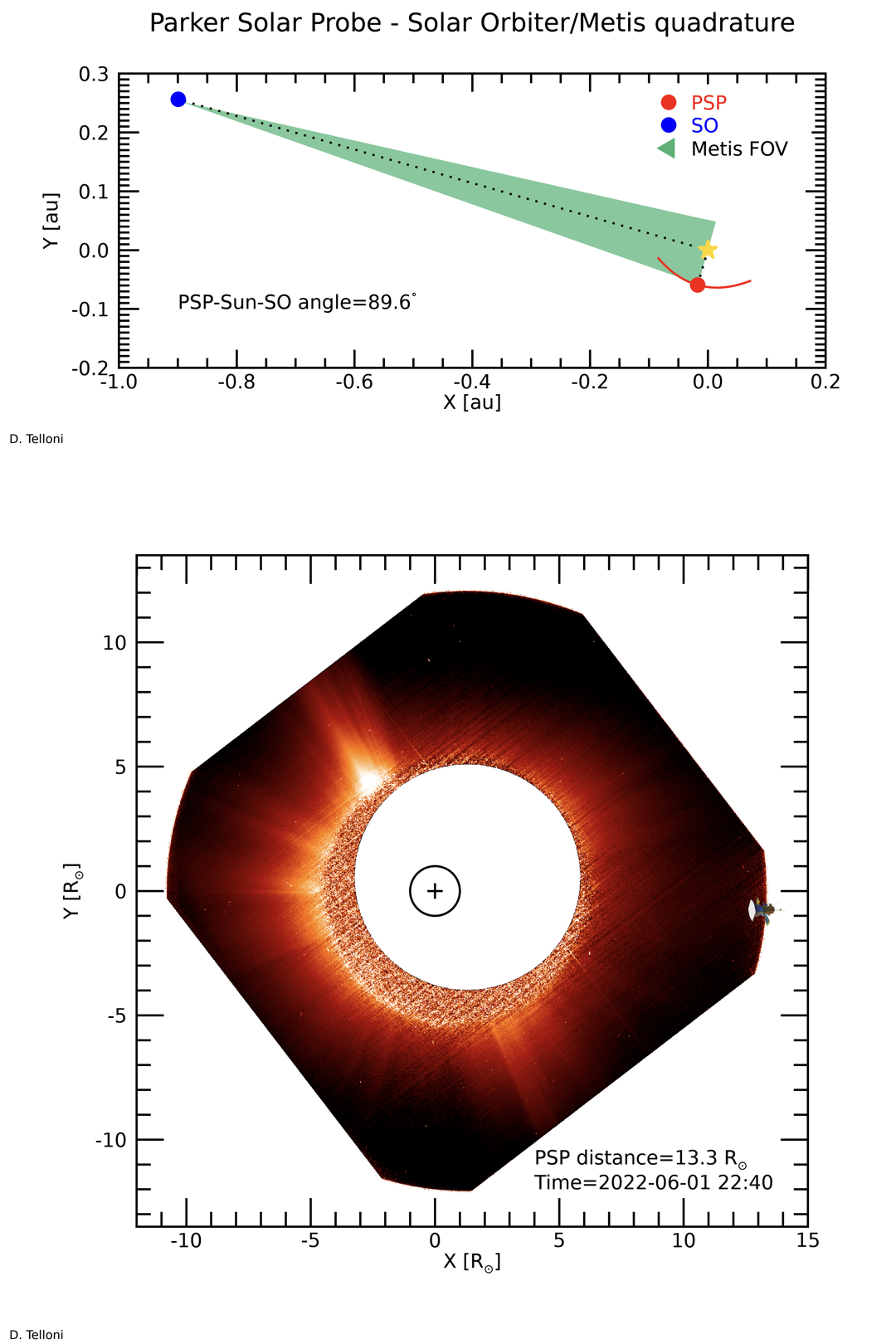

Come ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica presso l’Osservatorio Astrofisico di Torino, faccio parte del team dello strumento Metis a bordo di Solar Orbiter. Metis è un coronografo che blocca la luce proveniente dalla superficie del Sole e cattura immagini della corona: è lo strumento perfetto da utilizzare per le misurazioni su larga scala. Ho quindi iniziato a cercare gli intervalli temporali in cui Parker Solar Probe sarebbe entrato nel piano del cielo osservato da Metis e ho così scoperto che il 1 giugno 2022 le due sonde spaziali si sarebbero trovate quasi nella configurazione orbitale corretta. In sostanza, Metis a bordo di Solar Orbiter avrebbe osservato la corona solare e Parker Solar Probe si sarebbe trovato a lato, straordinariamente vicino ma appena fuori dal campo di vista del coronografo. Esaminando il problema, mi sono reso conto che per portare Parker Solar Probe nel campo di vista di Metis bastava un po’ di “ginnastica” con Solar Orbiter, ovvero un paio di manovre della sonda spaziale: una rotazione di 45 gradi e poi un puntamento leggermente fuori asse.

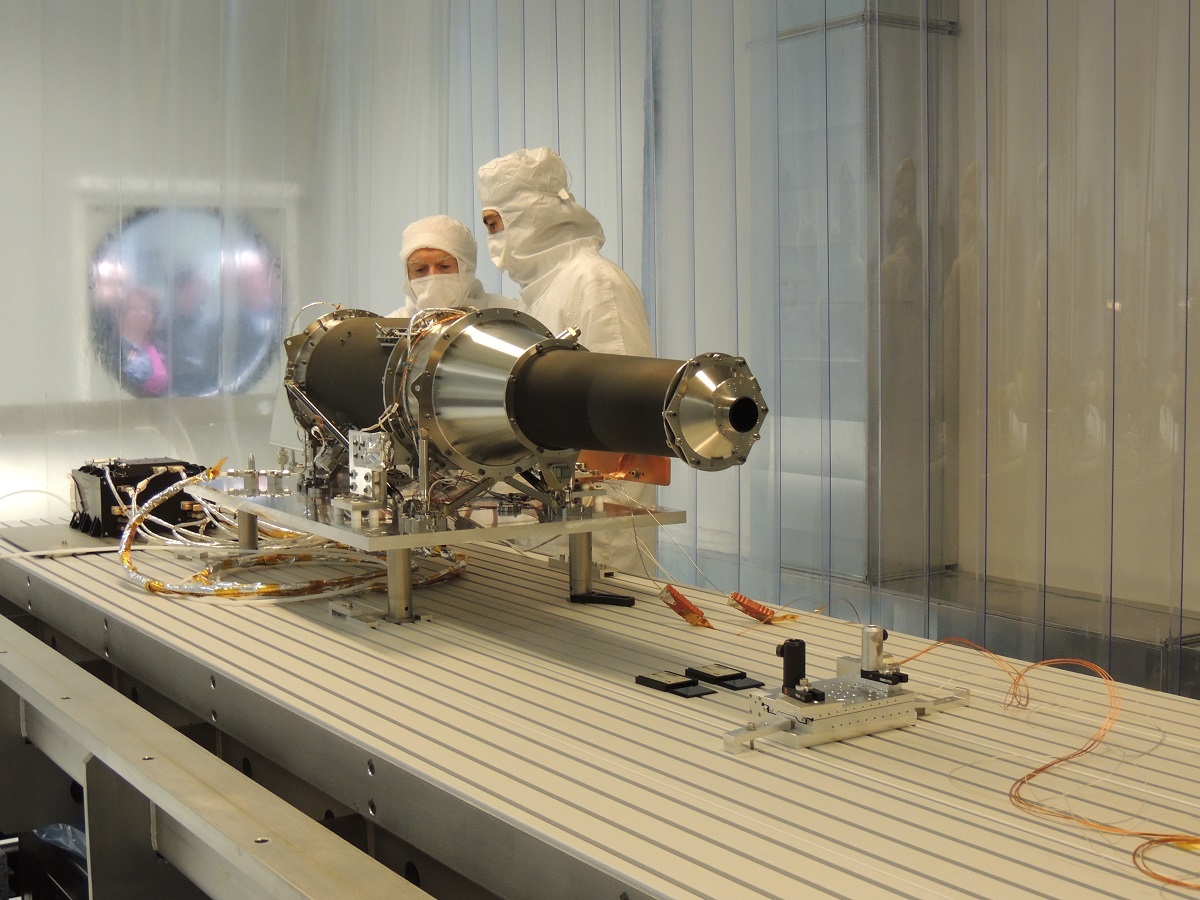

Lo strumento Metis nei laboratori di Thales Alenia

Space a Torino, prima della partenza alla volta della sede di Airbus nel Regno Unito. Crediti: Inaf/Tas

Ma poiché ogni manovra di una missione spaziale è attentamente pianificata in anticipo e i veicoli spaziali sono progettati per puntare solo in direzioni molto specifiche, soprattutto quando devono affrontare il temibile calore proveniente dal Sole, non era chiaro se il team operativo di Solar Orbiter avrebbe autorizzato una tale deviazione dalla consuetudine. Tuttavia, una volta chiarito il potenziale ritorno scientifico, la decisione è stata un netto “sì”. La rotazione e il puntamento fuori asse sono andati a buon fine; Parker Solar Probe è così entrato nel campo di vista di Metis e insieme le due sonde hanno prodotto le prime misure simultanee della configurazione su larga scala della corona solare e delle proprietà microfisiche del plasma.

Questo lavoro, descritto in uno studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters*, è il risultato del contributo di moltissime persone. Lavorando insieme, siamo riusciti a fornire la prima stima combinata, osservativa e in situ, del tasso di riscaldamento coronale. Come sottolineato da Silvano Fineschi, dell’Osservatorio Astrofisico di Torino, responsabile per l’Inaf del contratto scientifico di Metis e coautore dell’articolo, la possibilità di utilizzare sia Solar Orbiter sia Parker Solar Probe ha davvero aperto una dimensione completamente nuova in questo tipo ricerca.

Confrontando il tasso di riscaldamento coronale così misurato con le previsioni teoriche fatte dai fisici solari nel corso degli anni, abbiamo dimostrato che i fisici solari avevano quasi certamente ragione nell’identificare la turbolenza come un modo per trasferire energia al plasma coronale, riscaldandolo a temperature di milioni di gradi.

Con una rotazione di Solar Orbiter e un puntamento fuori asse è stato possibile portare Parker Solar Probe nel campo di vista di Metis, effettuando osservazioni congiunte.

Comprendere il Sole

Il modo specifico in cui la turbolenza agisce non è dissimile da quello che accade quando si mescola lo zucchero nella tazza di caffè del mattino. Stimolando i movimenti casuali di un fluido, sia esso un gas o un liquido, l’energia viene trasferita su scale sempre più piccole e culmina nella sua trasformazione in calore, sciogliendo in questo caso più velocemente lo zucchero. Nel caso della corona solare, il fluido è anche magnetizzato e quindi l’energia magnetica immagazzinata è disponibile per essere convertita in calore. Questo trasferimento di energia magnetica e dinamica da scale più grandi a scale più piccole è l’essenza stessa della turbolenza. Alle scale più piccole, permette alle fluttuazioni di interagire infine con le singole particelle, soprattutto protoni, e di riscaldarle.

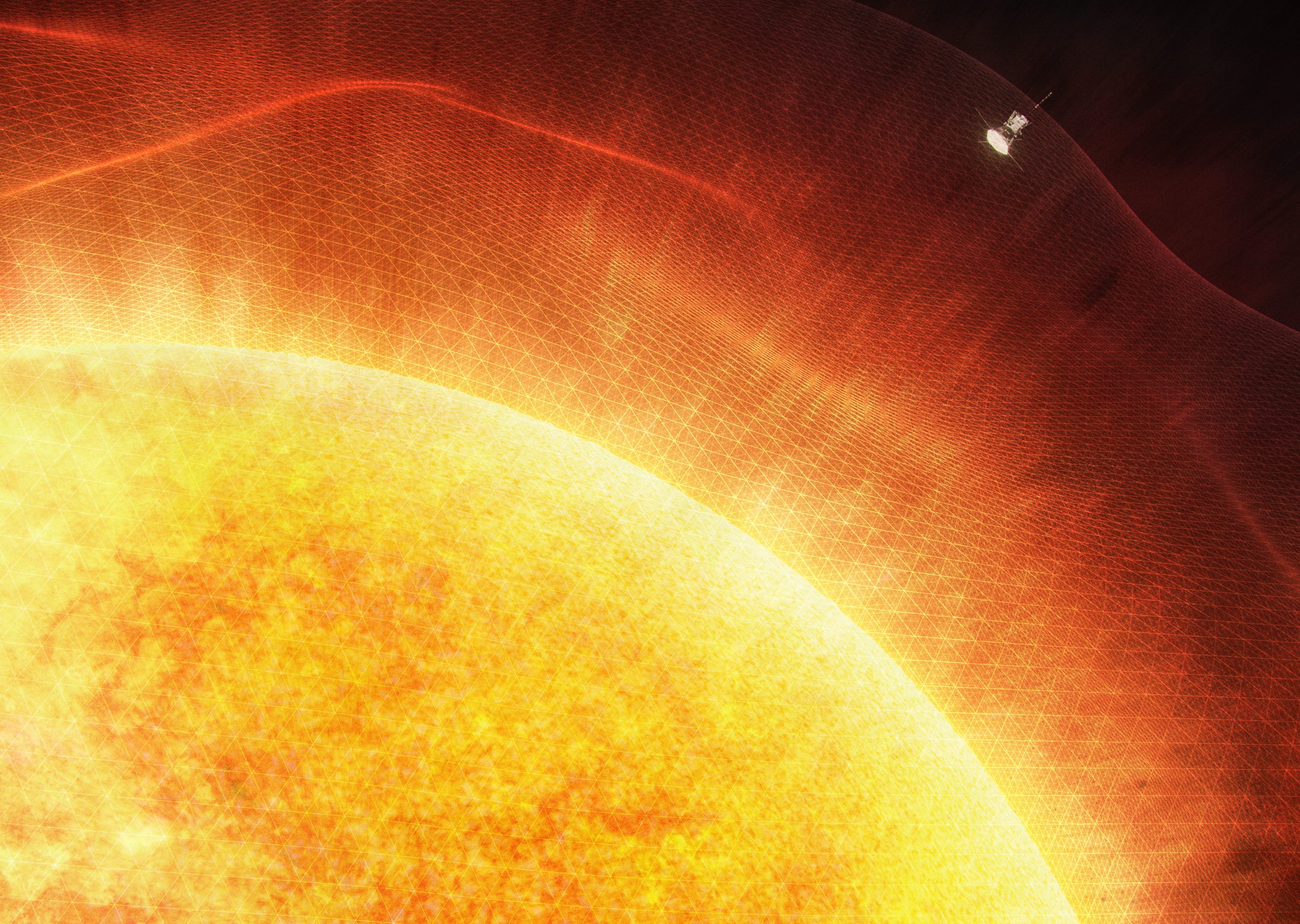

La sonda Nasa Parker Solar Probe è l’oggetto più

veloce mai creato. Nell’autunno 2023 ha raggiunto

i 635.266 chilometri orari. Crediti: Nasa

È necessario ulteriore lavoro prima di poter dire che il problema del riscaldamento coronale è risolto, ma ora, grazie a questo lavoro e alle sensazionali osservazioni di Metis, i fisici solari hanno la prima misura di questo processo. «È una novità scientifica. Questo lavoro rappresenta un significativo passo avanti nella soluzione del problema del riscaldamento coronale e mostra solo alcune delle potenzialità del coronografo Metis», come ha evidenziato Marco Romoli dell’Università di Firenze, principal investigator di Metis e coautore dell’articolo.

Da sempre l’uomo guarda al Sole con speranza, meraviglia e stupore. Simbolo di rinascita e della natura ciclica della vita, fonte di ispirazione per i poeti e oggetto di culto nell’antichità, il Sole ha anche custodito segreti del cosmo che risalgono all’origine dell’universo. Come Prometeo rubò il fuoco, simbolo di conoscenza, e lo donò agli esseri umani, così Solar Orbiter fornirà alle generazioni future nuove conoscenze sulla nostra stella, offrendo una comprensione più profonda del suo funzionamento e di come influisce sulla vita, nel bene e nel male. Ma anche se la missione spaziale dovesse rivelare che il Sole nasconde meno segreti – e anche se, in mezzo al vasto universo, il Sole è un minuscolo puntino giallo come altri miliardi di puntini luminosi che scintillano nel cielo – resterà una bellissima fonte di meraviglia per noi qui sulla Terra.